Cosa porta un lettore estivo a preferire, al termine della stagione, un libro rispetto ad un altro? Quali criteri si adottano per stilare la propria personalissima ed insignificante classifica? E, soprattutto, vale la pena parlarne? Per quanto ritenga che la tentazione di una spontanea, immediata e non certo, almeno per me, gratificante risposta sia, da parte vostra, immediata, vi prego di pazientare un tantino e di rinviarla alla fine di queste righe, sempre che lo vogliate, perché è proprio questo ciò di cui voglio parlare, ossia dell’interesse suscitato da chi scrive.

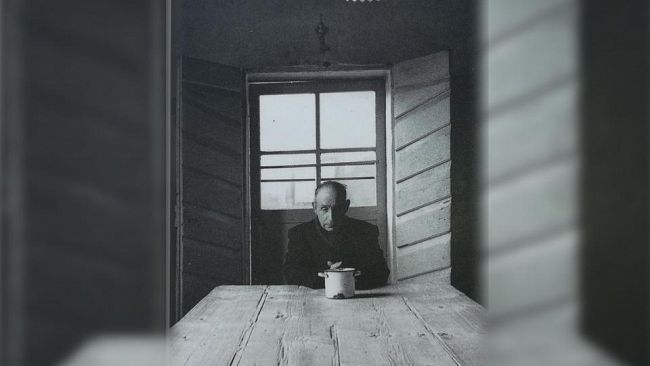

Chiunque esso sia. Prendiamo, per esempio, un bracciante semi-analfabeta di un paesino internato del ragusano ( sono tutti internati i paesi del ragusano, e quando non sono posti sul cocuzzolo di una collina si stendono in profonde vallata di difficile accesso ). Parliamo di un uomo che, giunto al crepuscolo della sua vita, decise di chiudersi in casa e di raccontarla tutta, servendosi di una macchina da scrivere e di quel pochissimo di istruzione di cui disponeva, che per esempio, non gli consentiva di evitare di collocare un segno d’interpunzione ad ogni parola, per tacere di storpiature, lessicali, grammaticali, sintattiche, e dell’abbondantissimo uso del dialetto.

Come molti di voi sapranno, questo libro: “Terra matta”, autobiografia di Vincenzo Rabito, ebbe a vincere un premio letterario, purtroppo solo 15 anni dopo la morte del suo autore, e venne quindi pubblicato con un’entusiastica prefazione di Andrea Camilleri. Uniche ragioni, lo confesso, che mi hanno indotto, per mia fortuna, a leggerlo. Naturalmente non ve ne farò un riassunto, ma ora posso finalmente proclamare quel che, per anni, ho sempre considerato, senza mai esternarla, una delle poche certezze della mia vita: il solo segreto per scrivere bene è avere qualcosa da dire.

Qualunque siano, le cose da dire: si tratti di avventure, emozioni, resoconti, ma anche studi, financo relazioni tecniche, purché l’autore sia animato dalla voglia di comunicare veramente qualcosa, offrirà una lettura avvincente: ricordo, per esempio, che da studente trovai affascinante, al pari di un romanzo, il manuale di Diritto Amministrativo del prof. Massimo Severo Giannini; per quanto la materia sia ritenuta, dai più, noiosissima, pure il prof. Giannini riuscì, nei suoi scritti, a trasmetterne l’importanza ai fini del governo di una società evoluta, argomento, quest’ultimo, ne converrete, di incomparabile maggior fascino.

Tornando ad autori più ameni trovo, personalmente, che il miglior testo di Ernest Hemingway sia non uno dei suoi tanti romanzi, bensì “Morte nel pomeriggio”, di fatto un saggio sulle corride, in definitiva la vera passione del futuro premio Nobel americano. Vita avventurosa, quella di Hemingway, trascorsa tra 2 guerre mondiali, quella civile di Spagna, safari africani e battute di pesca caraibiche. Ma non tanto quanto quella di Vincenzo Rabito, suo quasi coetaneo, tant’è che le loro strade s’incrociarono, fisicamente, sui campi di battaglia della prima guerra mondiale: di Fossalta di Piave, dove Hemingway fu ferito, non si parla solo in Farewell to arms, ma anche in Terra Matta del ragazzo del ’99 siciliano.

E’ incredibile con quanta facilità, quasi con leggerezza, Rabito riesca a raccontare, anche nei dettagli, immani tragedie ed inaudite carneficine, che un giovane ragazzo siciliano, strappato alla sua terra, ma nel fiore degli anni, e quindi dell’interesse verso un mondo comunque sconosciuto, vive con un senso di accettazione incredibile di una pur tremenda realtà che, una volta superata, gli farà vivere in discesa altre terribili prove, a cominciare dall’epidemia di spagnola che, sul finire di quel conflitto, iniziò a mietere molte più vittime della guerra.

In questi amari tempi di Covid, leggere di decine di morti al giorno anche in piccoli paesi e di militari precettati a far da becchini aiuta a dare le giuste dimensioni ai fenomeni; quanto al Nostro, indurrà molto amaramente al sorriso il suo fatalismo, a quei tempi, fondato sulla constatazione che tanto l’influenza “uccideva soprattutto giovani donne, “. La sua vita successiva sarà tutta mossa dalla ricerca spasmodica del lavoro, del miglioramento della posizione sociale e della famiglia che, nel frattempo si sarà formato: costi quel che costi, sia pure offrirsi come volontario nell’insalubre terra d’Africa come colono, salvo rientrare giusto in tempo per lo scoppio della seconda guerra mondiale, in occasione della quale fa ancora in tempo ad essere richiamato, pur destinato, per l’età in patria, anzi a casa: gli toccherà, pertanto, fronteggiare lo sbarco alleato.

Primo dopoguerra, fascismo, seconda guerra e ritorno alla democrazia rappresentano, in successione, capitali contesti storici che il protagonista, naturalmente, vivrà a modo suo. Ed il suo modo sarà sempre quello della realizzazione tramite il lavoro, ottenuto sfruttando con caparbietà qualunque occasione, aggancio od opportunità ogni epoca che attraversa riesca ad offrire: lo spaccato di storia nazionale che, dal suo punto di vista, si ricava è formidabile; né posso fare a meno di pensare che, fosse giunto all’innaturale età di 120 anni, sarebbe forse trapassato per lo shock procuratogli dalla notizia dell’approvazione del reddito di cittadinanza; ma è, indegnamente, di letteratura, che qui si voleva parlare, e di improbabili confronti, almeno nella misura in cui li propongo io.

Di Hemingway ( spudoratamente raccomandato essendo il mio autore americano preferito) ho già detto, ma, pur essendo stati i due compagni d’arme, non vedo altra affinità tra i due personaggi: l’americano visse avventurosamente per scelta, potendo contare su un’agiatezza economica di tutto rispetto; il siciliano racconta tutto quel che può raccontare perché disposto a seguire qualunque percorso di sopravvivenza, sia che attraversi i grandi palcoscenici della storia sia che si snodi tra le familiari campagne siciliane.

E quindi non mi rimane altra scelta se non chiamare in causa, a paragone, niente meno che Lev Tolstoj, il quale, accingendosi a scrivere Guerra e Pace, non era affatto sicuro di cimentarsi in un romanzo storico: quello poi venne da sé, ma il suo sviluppo denuncia l’intenzione originaria, costituendone, ad un tempo, la grandezza ossia, a mio modestissimo avviso, l’assoluta parità, sul piano narrativo tra Napoleone, lo Zar Alessandro od il maresciallo Kutuzov ed i ben più umili Natasha Rostova od il fratello Nikolaj.

Uno degli interrogativi del capolavoro russo pone, infatti, è il rapporto tra i grandi eventi storici e la vita delle persone normali; questo rapporto, nel romanzo di Tolstoj frutto della sua fantasia, rappresenta invece, per Rabito, nient’altro che la realtà. D’altro canto, non è che Tolstoj si lambicchi poi troppo a sciogliere a questo arcano: le cose vanno come devono andare, si limita a concludere dopo un migliaio di pagine, né mi pare che Rabito, ancorché inconsapevolmente, si allontani dalla medesima soluzione.

E se il romanzo russo largheggia, nel finale, passata la tempesta, con amene descrizioni di vita familiare, a Rabito il destino sembra riservare, invece, un trattamento beffardo. Perché se è vero che quel che veramente conta, per le persone, è la vita quotidiana, familiare, i bisogni fisici immediati e le occupazioni tese a soddisfarli, ed i relativi dolori, ma anche le gioie, immensamente più sentiti, rispettivamente, dello sterminio di interi reggimenti o di conquiste di territori anelati da secoli, niente risulterà aver assillato Vincenzo Rabito, alla fine di una vita per nulla sprecata, di una suocera molto più molesta, per lui, di tutte le guerre, la fame, il terrore che caratterizzarono il cosiddetto ‘secolo breve’ e con cui si trovò ad avere a che fare.

Danilo Marino