Un testo attualissimo, che evidenzia l'intreccio della mafia con le istituzioni a partire dai voti di scambio fino alle occulte e presunte imposizioni esercitate sugli uomini di Stato.

La commedia in due atti I mafiusi di la Vicaria (I mafiosi della Vicaria) fu composta sul finire del 1861, in dialetto siciliano, dal maestro elementare Gaspare Mosca e rappresentata per la prima volta, nel 1863, al teatro Sant’Anna di Palermo.

Molti ancora i punti oscuri sulla genesi dell’opera che, dimostrando la pericolosità del fenomeno, ha posto in evidenza una sorta di “scuola” del malaffare e della delinquenza palermitana, il cui compito era di indottrinare e preparare le future forze della mafia. Giuseppe Rizzotto, capocomico e factotum dell’intera compagnia, decise poi di allargare il testo in tre atti con l’aggiunta successiva di un prologo.

L’opera sarà così data fino al 1894, anno della sua morte. Originale, spiritosa e vivace, aveva goduto di un successo clamoroso e duraturo; secondo alcuni storici aveva dato diritto di cittadinanza ai termini “mafia” e “mafioso”, anche se non presenti nel testo: in loro vece vengono utilizzate le parole “camorra” e “camorrista”.

I personaggi sono un gruppo di mafiosi. Malgrado la loro reclusione nel penitenziario dell’Ucciardone di Palermo (il carcere borbonico della Vicaria venne chiuso nel 1842 e sostituito dall’Ucciardone, per lungo tempo denominato “Vicaria” dai palermitani), essi mantengono la propria gerarchia e le attività malandrine all’interno e all’esterno della prigione.

Ecco un particolare sulle modifiche apportate poi alla commedia.

I due autori, che facevano anche gli attori, temendo la reazione delle autorità, dopo le prime rappresentazioni ne modificarono il finale: nella seconda versione Gioacchino Funciazza esce dal carcere e grazie all’influenza benevola del personaggio chiamato “l’Incognito”, capitato alla Vicaria tra delinquenti comuni (si è parlato in merito di Francesco Crispi, futuro primo ministro, ma senza alcun possibile indizio), diventa ‘uomo nuovo’ e decide di mettersi a lavorare onestamente.

Dopo tutto, né la mafia né i mafiosi escono male; anzi, manifestano un senso dell’onore e l’ubbidienza alle leggi dello Stato.

La commedia non passa inosservata a Sciascia di cui si occupa in un articolo su “L’Ora” del 6 novembre 1965, in seguito procederà a un’interessante riscrittura creativa, in italiano, intitolata I mafiosi che si presenta divisa in due parti senza atti e senza scene, anche se gli atti di quella originaria sono visibili all’interno del testo.

In Mosca e Rizzotto i fatti si collocano nel 1854, invece nel suo testo le vicende iniziano il 3 aprile 1860, alla vigilia dell’insurrezione palermitana:” "Lo sanno tutti: domani, 4 aprile 1860, a Palermo e in tutto il regno di Sicilia ci sarà la rivoluzione".

Siamo nel periodo immediatamente precedente lo sbarco di Garibaldi in Sicilia. Come a dire che, esistendo una stretta connessione tra mafia e politica, Sciascia ha voluto evidenziare l’aiuto e l’apporto mafioso alla causa unitaria.

La sua convinzione è chiara: i mafiosi, che non sono per nulla interessati alla politica unitaria, sostenendo l’azione garibaldina intendono profittare del momento per estendere il loro potere.

Sciascia sostituisce il finale: quando i mafiosi escono di prigione, si mettono sì a lavorare, ma in modo assai diverso, organizzando la campagna elettorale dell’Incognito in vista delle prime elezioni nel Regno d’Italia con Roma capitale. Siamo così di fronte a una mafia più forte per la corruttibilità degli uomini di Stato e la sua assenza sul territorio.

Sciascia punta il dito contro le istituzioni: pur dicendo di combatterla, l’assecondano. Emblematiche difatti le parole dell’Incognito, che sale alla ribalta facendo nel suo comizio l’apologia della mafia come di un’associazione di uomini “coraggiosi e valenti”.

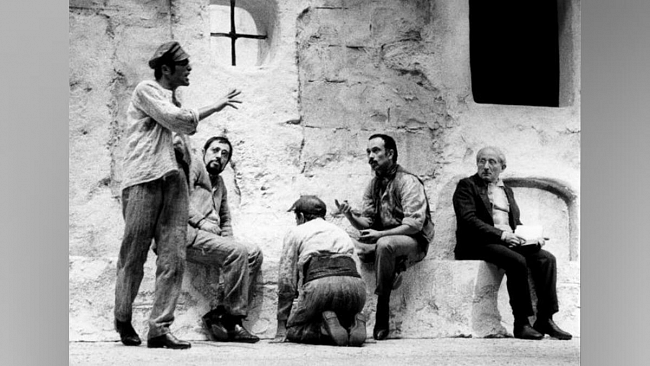

Il lavoro di Sciascia venne rappresentato nel 1966 al Piccolo Teatro di Milano e poi al Teatro Stabile di Catania, dove la parte del grande mafioso fu interpretata dal famoso Turi Ferro.

Era l’anno in cui nello stesso teatro si rappresentava con grande successo anche Il giorno della civetta.

Salvatore Giacalone