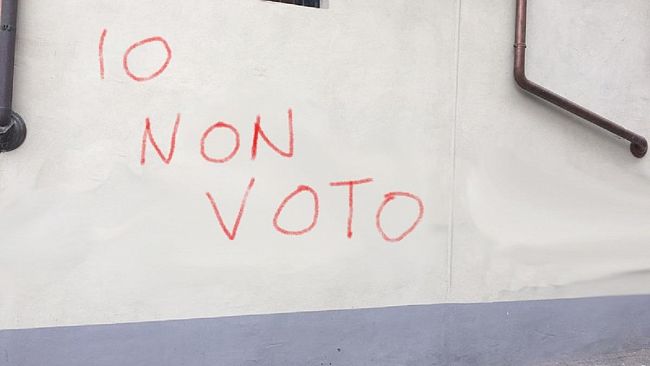

Il voto è una delle maggiori conquiste delle democrazie libere e moderne. Il voto è protetto dalla nostra Costituzione, è un diritto inviolabile e al tempo stesso un dovere civico. Ma il numero di quanti non si recano alle urne è in crescita ovunque. Perché le persone non vanno a votare? Il fenomeno è davvero preoccupante? E, soprattutto, di che portata è? Il tema dell’astensionismo domina da anni il dibattito politico. Elezione dopo elezione, tornata dopo tornata, la partecipazione elettorale del popolo italiano è diminuita in maniera sostanziale. Alle prime elezioni della Camera dei Deputati (1948) partecipò il 92,23% del corpo elettorale, nel 2013 la percentuale era del 75,20%, per la prima volta sotto la soglia dell’80%.

Il diritto di voto è sancito dall’articolo 48 della costituzione. Il cosiddetto elettorato attivo è composto da uomini e donne che hanno compiuto la maggior età. Quello che spesso si dimentica però, è che oltre ad essere un diritto, il voto è un dovere civico, che hanno tutti i cittadini. Nonostante questo sempre più persone decidono di non partecipare, anche perché nel nostro Paese votare non è obbligatorio. Ma esistono casi al mondo in cui lo è. Secondo l’istituto internazionale IDEA, attualmente al mondo sono 26 i Paesi in cui i cittadini sono obbligati a votare.

Le penalità per il “non-voto” possono essere di vario tipo: 1) semplice spiegazione: portare una giustificazione formale per l’astensione per evitare una possibile multa; 2) sanzione pecuniaria per chi decide di non partecipare (attualmente presente in 16 paesi); 3) incarceramento: al momento nessuno paese considera quest’opzione, se non come conseguenza per multa non pagata; 4) perdita di alcuni diritti e della possibilità di usufruire di servizi pubblici o rimozione dalle liste elettorali.

Ma quali sono i risultati delle convocazioni elettorali in questi paesi? E sarebbe il caso di inserire l’obbligo anche in Italia? In realtà sia nei paesi in cui votare è obbligatorio, sia in quelli in cui non lo è, il trend dell’affluenza è in calo, anche se con quantità diverse. Mentre negli anni ’80 la percentuale di partecipazione alle tornate elettorali era per entrambi i casi poco sotto l’80%, al momento i due dati sono distanti 7 punti percentuali. Nei paesi in cui votare è obbligatorio l’affluenza è poco oltre il 70%, nei paesi in cui non lo è, è ben sotto.Nonostante questo, obbligatorio o no, il dato dell’astensionismo è tendenzialmente uniforme. È vero che il gap fra le due categorie di paesi è in aumento, e il calo dei votanti è più drastico negli stati in cui non c’è nessun obbligo di voto, ma costringere i cittadini a dire la loro non sembra essere la soluzione migliore per riportare le persone alle urne.

Non esiste un unico motivo per cui sempre meno elettori vanno a votare. Ma tra i vari fattori esplicativi occorre metterne in rilievo soprattutto la crisi dei partiti. Al tempo della Prima Repubblica i partiti svolgevano una funzione essenziale di socializzazione, di informazione e di mobilitazione. Non è un caso che l’astensionismo sia cominciato a crescere sensibilmente dall’inizio della Seconda Repubblica dopo il tracollo dei partiti che erano stati i protagonisti della Prima. Il crollo della fiducia nei partiti ha portato con sé il crollo della partecipazione. A livello di elezioni politiche tra quelle del 1994 e quelle del 2018 l’affluenza è calata di quasi quattordici punti percentuali. A livello di Elezioni Europee è calata di più e lo stesso dicasi ai livelli inferiori. Vedremo cosa succederà alle Politiche e Regionali del prossimo 25 settembre. È probabile che si sforerà al ribasso la soglia del 70%.

La crisi dei partiti spiega molto ma non spiega tutto. Anche la demografia ha il suo peso. Le persone più anziane e socializzate in tempi in cui partecipare era una abitudine radicata o addirittura un dovere escono di scena e i giovani che entrano nel mercato elettorale sono meno interessati alla politica e tendono ad astenersi. Cosa si può fare per invertire o quanto meno arrestare la tendenza negativa? Se i partiti non recupereranno credibilità e capacità organizzativa e se non si affronterà seriamente il tema della educazione alla democrazia la disaffezione nei confronti della politica è destinata a continuare e con essa l’astensionismo.Tra gli aspetti che aiutano a spiegare questi livelli di astensionismo, oltre a questioni logistiche, di opportunità, credo abbia un ruolo anche la povertà, nella doppia tenaglia dei problemi più pressanti che incombono sul potenziale elettore e della forte disillusione che la politica non è ancora capace di dare una risposta.

Guardando dentro il dato di povertà, che colpisce in misura più che doppia i giovani rispetto agli anziani, si trovano due fattori di grave disagio sociale: l’abbandono scolastico e la disoccupazione, vale a dire rispettivamente la povertà educativa e la povertà economica, che si sommano e si combinano per corrodere alla base i fondamenti democratici della società civile. “La fiducia dei cittadini verso il parlamento, il sistema giudiziario e i partiti politici è bassa in tutto il territorio nazionale, ma è un po’ più bassa al nord rispetto al mezzogiorno.

Viceversa, la fiducia nelle Forze dell’ordine, nei Vigili del fuoco e nei governi locali è più bassa nel Mezzogiorno e leggermente più elevata al Nord“, si legge nei rapporti degli analisti. Quindi, nonostante le cause del non voto possano essere tante, e persino legittime, in Italia il clima di sfiducia nei confronti dell’istituzioni ha un peso notevole nella questione che contribuisce ad allontanare i cittadini dalle urne. “Votare è un diritto – si dice – ma non è un obbligo”.

Ma in questo periodo storico ogni cittadino si deve assumere le proprie responsabilità verso sé stesso e verso la comunità.

Salvatore Giacalone